【本訳とは】

読書をすることによってもたらされる恩恵は素晴らしいもの。こんなに素晴らしい恩恵を享受できるのが読書好きに限られるなんて、読書好きの私にとっても悲しいことです。外国語の知識がなくても、翻訳されていればその内容を理解できる。そんな翻訳のように、読書が苦手な人や本を読む時間がなかなか取れない人のために、名著といわれる本の内容を出来るだけ分かりやすく伝える活動を”本を訳する(=分かりやすく解説する)”という言葉から”本訳(ほんやく)”と名付けることにしました。

前回までの内容

1冊目 本訳『7つの習慣』第二回:相互依存とP/PCバランス

1冊目 本訳『7つの習慣』第三回:第一の習慣 自分に責任を持つ

1冊目 本訳『7つの習慣』第四回:第二の習慣 目的地をはっきりさせる

1冊目 本訳『7つの習慣』第五回:第三の習慣 重要なことに集中する

1冊目 本訳『7つの習慣』第七回:第四の習慣 お互いの利益を考える

本訳『7つの習慣』第八回では、第五の習慣についてまとめます。

相手の立場に立って理解する

第四、第五、第六の習慣は相互依存を目指す習慣です。

相互依存には人間関係の育成が欠かせません。

その人間関係において最も大切なことは、”まず相手を理解するように努め、その後で、自分を理解してもらおうとする”ことです。

これには大きなパラダイムの転換が必要になります。

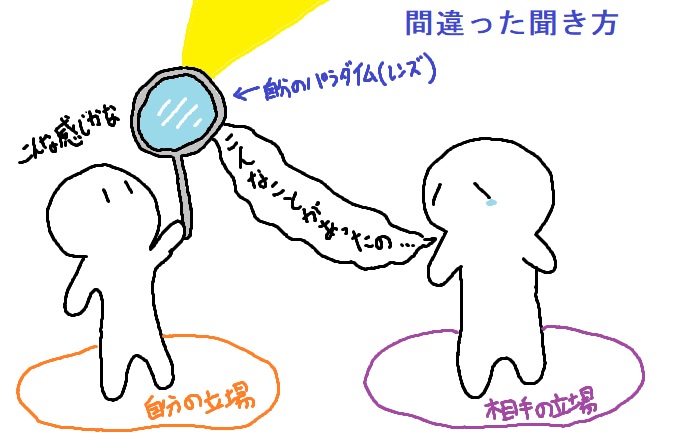

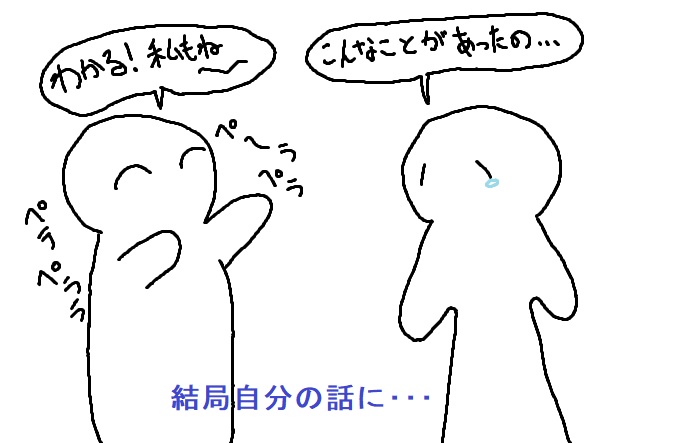

何故ならほとんどの人は、”理解しよう”として聞いているのではなく、”答えよう”として聞いているから。

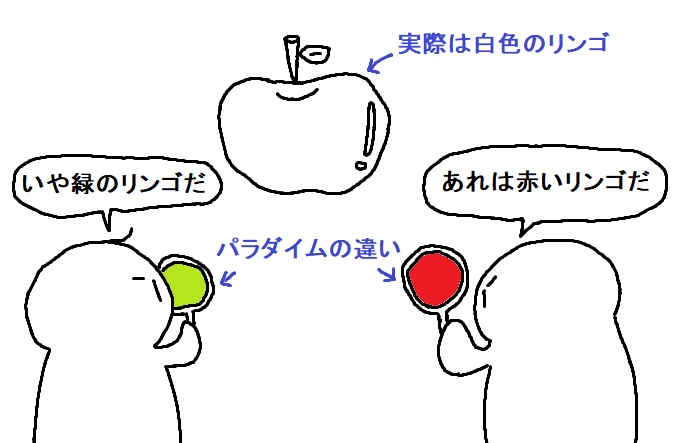

聞いている話をすべて自分のパラダイムというレンズに通しているのです。

こういった会話方法は、もはや互いに独り言を言っているに過ぎません。

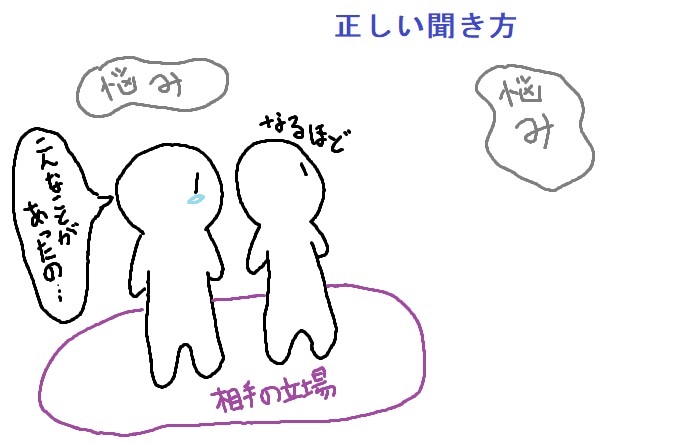

最も理想的な聞く態度とは、感情移入をして相手の話を聞くということ。

心の底から理解するつもりで聞くことです。

相手の立場に立ち、相手の立場から物事を眺め、相手が見ている世界を見ることであり、相手のパラダイムを理解し、相手の気持ちを感じ取ることです。

この感情移入をして聞くことは、相手を癒す力を持っており信頼残高の預け入れにもなります。

しかしこの方法はリスクもあります。

というのも、本当に相手の立場から理解しようとすることは、影響されたり傷ついたりする可能性があるからです。

なので感情移入をして聞くには、強い安定性が必要になります。

この強い安定性は第一、第二、第三の習慣が基礎になっています。

原則という中心を得ることで、内的な強さと平安な気持ちを持つことができます。

なので、感情移入をして聞くのを実践してみたとき、もし精神的な辛さを感じたのなら、第一、第二、第三の習慣に立ち返るとよいでしょう。

感情移入をして聞く力の磨き方

”感情移入をして聞く”というのは上辺だけのコミュニケーションテクニックではありません。

この聞く力は、第一、第二、第三の習慣を身につけ、原則中心の生活を得るという私的成功を収めた人が自然に発揮することができる力です。

ですが、それでいきなり感情移入して聞くことを実践するといっても、具体的にどのようにして聞くことが、感情移入して聞くことになるのか分からない部分もあると思うので、この聞く力の磨き方を紹介しておきます。

まず、多くの人が行っている間違った話の聞き方を四つあげます。

それは

・評価する・・・賛成もしくは反対する

・探る・・・自分の視点から質問する

・助言する・・・自分の経験に基づき、アドバイスを与える

・解釈する・・・自分の動機や行動をもとに、相手の動機や行動を捉え、解釈し、説明しようとする

です。

これらは全て間違った話の聞き方になります。

では感情移入をして聞くとはどのような聞き方なのでしょうか。

これには四つの段階があります。

例えば、ある人が「私この腐れたバナナ食べるの嫌だな」と言ったとしましょう。

第一段階

第一段階は、話の中身を繰り返すことです。

「私この腐れたバナナ食べるの嫌だな」という発言に対して、

「腐れたバナナを食べるのが嫌なんだね」と返すのです。

”感情移入をして聞く”にはまだ程遠いですが、まずはこれから実践してみましょう。

ただ、この話の中身を繰り返すという方法は、必要な人格と人間関係の土台がなければただの侮辱として受け入れられてしまうのでそこは注意が必要です。

第二段階

第二段階は、話の中身を自分の言葉に置き換えることです。

「私この腐れたバナナ食べるの嫌だな」という発言に対して、

「そうなんだ、腐れたバナナは食べたくないんだね」と返すのです。

第一段階はただのオウム返しでしたが、この第二段階は同じ内容を喋っているのには変わらないものの、自分の言葉で言い換えているので、より相手に「自分の話をちゃんと聞いてくれているんだ」と安心感を与えることができます。

第三段階

第三段階は、相手の感情を反映することです。

「私この腐れたバナナ食べるの嫌だな」という発言に対して、

「なんだかうんざりしているみたいだね」と返すのです。

人というのは何よりも自分の気持ちを相手に理解してもらうことを望んでいます。

相手の発言から、相手の気持ちを汲み取り、それを言葉にしてあげることは、相手に「あなたの気持ち分かっていますよ」と伝えていることと同じです。

第四段階

最後の第四段階は、第二段階と第三段階を合わせることです。

つまり、内容を自分の言葉で言い、同時に感情を反映するということ。

「私この腐れたバナナ食べるの嫌だな」という発言に対して、

「腐れたバナナを食べたくなくて、うんざりしているんだね」と返すのです。

たった一言ですが、第一段階と比べるとずいぶん相手の気持ちを汲み取った発言になっています。

これなら相手も「自分の気持ちをちゃんと理解してくれたんだ」と安心し、心が癒され、大きな信頼残高の預け入れとみなしてくれるでしょう。

たいていの場合、人は外からの助言は必要としていません。

人は本当に心の中を打ち明けることができさえすれば、自分の問題を自分なりに整理し、その過程で解決策も明確にしていくものです。

ようするに結局は自分で答えを出すということ。

ものの見方は人によって大きく異なっていることがあります。

それなのに、私たちは自分のパラダイムで物事を判断し、それを”事実”だと思い込み、その”事実”が分からない人の人格や精神状態を疑問視してしまいがちです。

この相違点があるのに、相互依存で一緒に何かを成し遂げようとするにはどうすればよいのか。

その疑問に答えているのが、今回紹介した第五の習慣=”まず相手を理解するように努め、その後で、自分を理解してもらおうとする”なのです。

~第九回に続く~

まとめ

・人間関係において最も大切なことは、”まず相手を理解するように努め、その後で、自分を理解してもらおうとする”こと

・最も理想的な聞く態度とは、感情移入をして相手の話を聞くということ

「ほとんどの人は、”理解しよう”として聞いているのではなく、”答えよう”として聞いている」

いろいろな会話を意識して聞いてみると、本当にこの言葉通りだと思います。

でも実際は「答えを求めている」のではなく、ただ「自分の気持ちを分かって欲しいだけ」なんですよね。

感情移入をして聞くことの実践は難しいものですが、意識して取り入れて少しづつでも上手くなっていきたいものです。

次回の第九回では、第六の習慣について紹介します。

それでは~。